冷战期间,两大阵营间的对抗异常激烈;在此背景下,中国与阿尔巴尼亚的外交关系历经多次起伏;特别是大使馆搬迁事件,成为这一特殊时期外交关系的鲜明例证。

建交初期友好开局

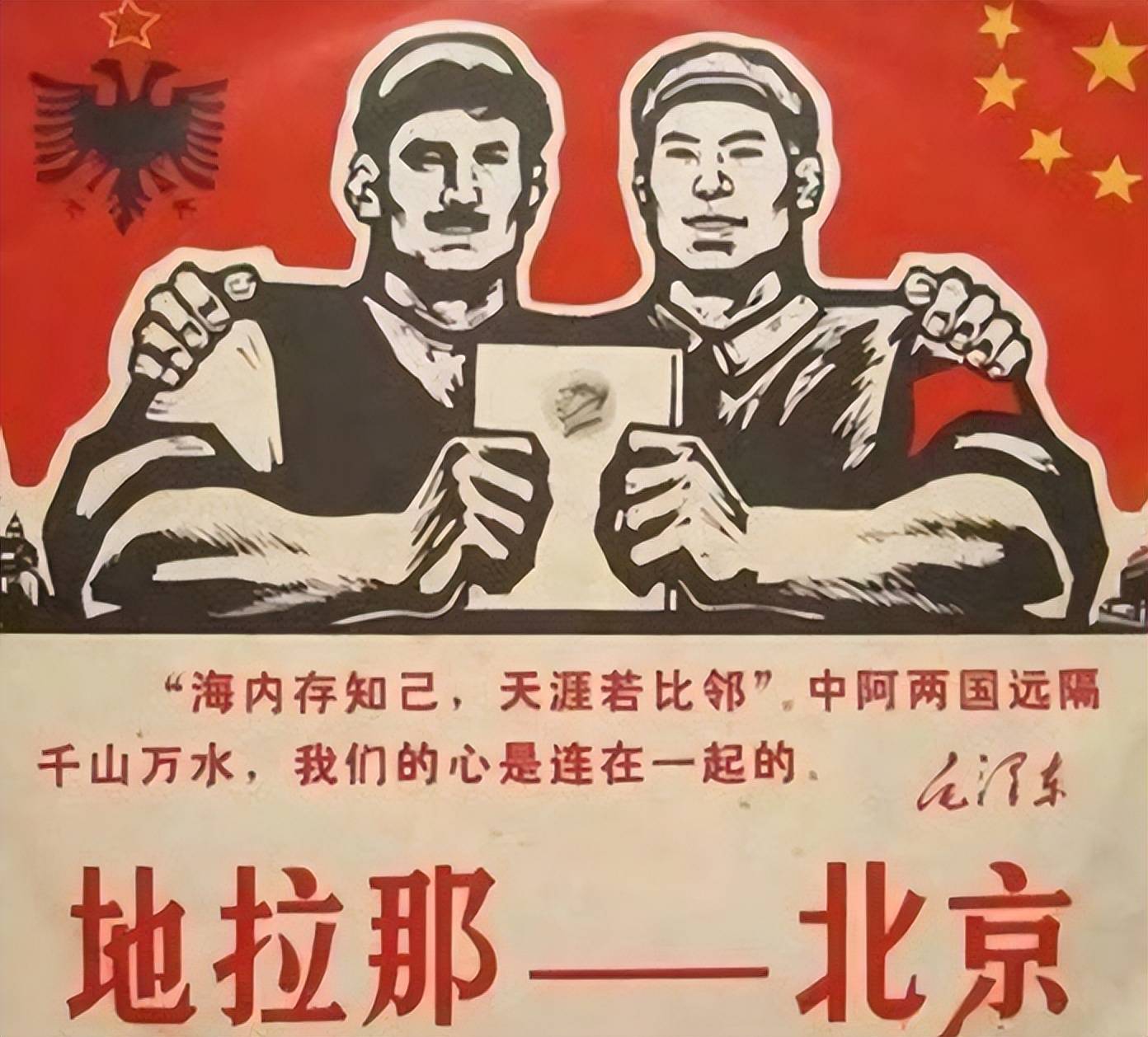

1949年11月21日,新中国建立初期,位于巴尔干半岛的阿尔巴尼亚向我国提交了建立外交关系的照会。紧接着的11月23日,我国迅速作出积极反应,两国正式建立了外交关系。当时,国际局势错综复杂,社会主义阵营与资本主义阵营之间的对抗正日趋激烈。阿尔巴尼亚的这一举措,具有深远意义,标志着中阿两国友好关系的开启。

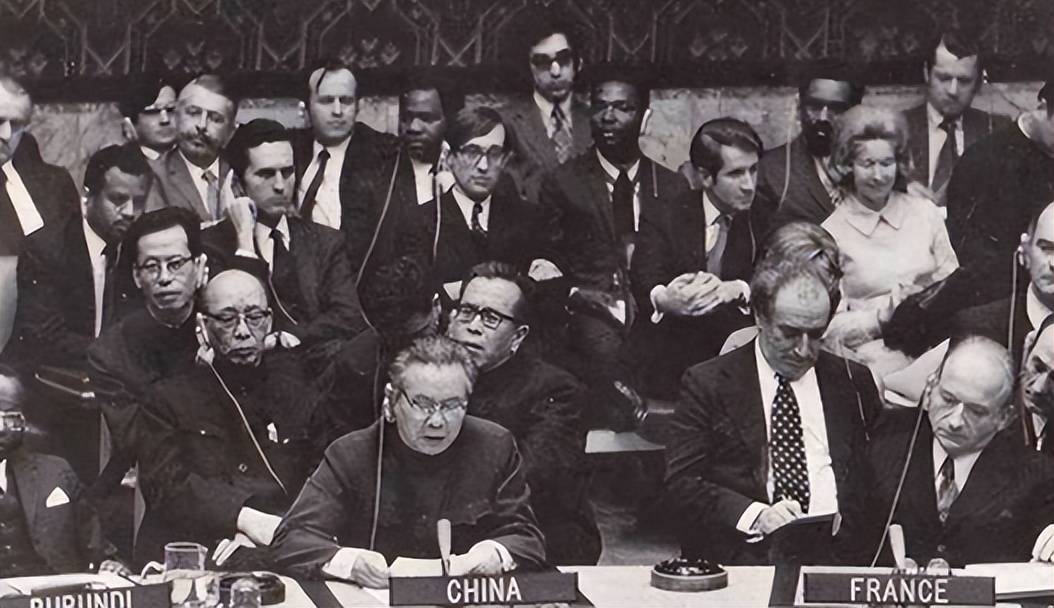

携手对抗苏联霸权

关系急转直下

1976年,毛泽东主席逝世,中国随后推行改革开放,中阿两国关系经历了剧烈转变。1978年,阿尔巴尼亚领导人霍查公开发表言论,批评中国偏离了马列主义,这一指责导致两国关系迅速恶化,降至极低点。昔日亲密的盟友,如今却陷入对立,外交局势的剧变不禁令人唏嘘。

使馆搬迁风波

中国外交官郗照明抵达阿尔巴尼亚,阿方未提前告知,便在飞行途中提出了迁移使馆的要求。这一行为引发了广泛的猜测,人们认为阿方可能是为了掌控新使馆的周边环境,并对中方人员的活动进行监控。阿尔巴尼亚的这一举动被普遍视为对中国的不忠,其背后涉及复杂的国际与国内政治因素,其中暴露出极端的外交立场以及对中方外交策略的强烈不满。

中方妥善应对

中国面对阿尔巴尼亚的消极行为,展现了其作为大国的风度。它既没有与阿尔巴尼亚公开对峙,同时也对其外交行为保持了应有的尊重。此举有效地避免了矛盾的进一步升级,彰显了中国在外交事务处理上的成熟与睿智,并坚守了国际关系的基本原则。

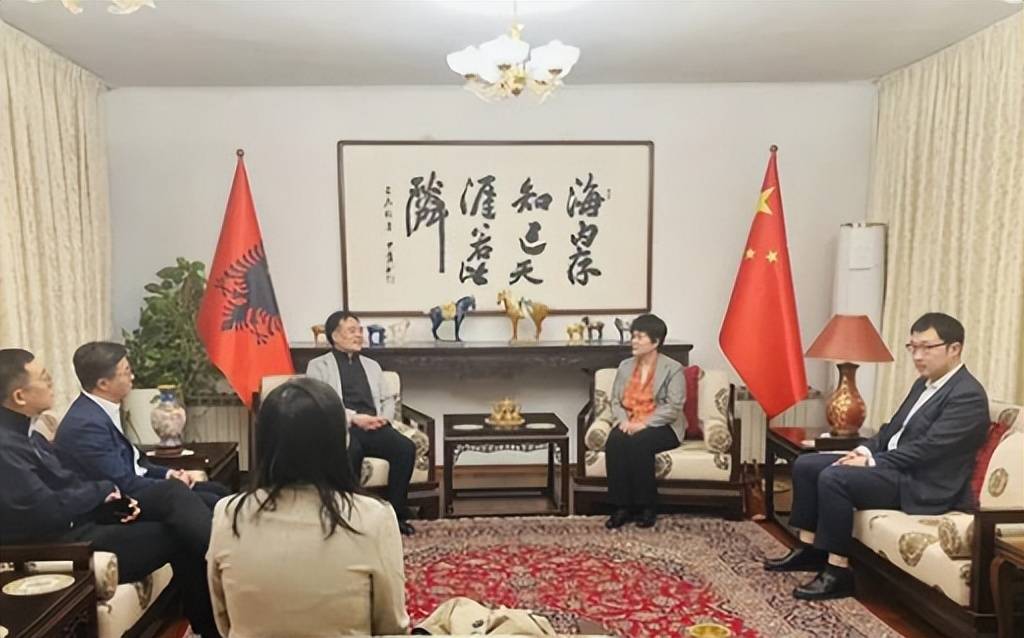

关系逐步回暖

随着时间的流逝,阿尔巴尼亚新任领导人上台后对与中国的交往进行了审视,并积极寻求修复。目前,两国关系正逐渐恢复友好,这一现象亦向我们昭示,尽管国际外交形势错综复杂,但促进合作与和平发展依然是各国肩负的艰巨任务。

这段内容对中阿两国的外交历程进行了深入探讨,您觉得在国与国之间的互动中,哪些要素对关系的发展起到最为关键的作用?