一位来自的艺术创作者,经过长达三十年的努力,专注于促进中西方绘画之间的交流与探讨,那么他又是如何跨越文化隔阂,成功将我国古老的绘画艺术带向世界舞台的?这一行为无疑引发了广泛的瞩目。

早年学艺奠定基础

宝松自11岁起便拜画家马晋为师,开始全面学习我国传统绘画技艺。在1978年至1982年这段时间里,他赴北京法海寺,对壁画《帝释梵天礼佛护法图》进行了深入的临摹。他细致入微地记录了色彩与纹样的每一个细节,累积了十几本详实的素材,最终创作出了长达10余米的《法海寺壁画》长卷。这段经历让他深刻认识到古代画师所蕴含的美学理念,以及他们所具备的坚实的基本功。

海外遇阻引发思考

1993年,宝松在美国定居。起初数年,他常被问及关于中国画原创性的话题。这一现象让他深刻意识到,西方年轻一代对中国绘画的认知颇为有限。这一文化认知上的差距激发了他从现代视角去解读传统绘画的想法,进而引领他踏上了独特的艺术探索之旅。

创作技法大胆突破

在工笔画这一领域,宝松发现传统熟宣纸和固定线稿对线条的表现力存在一定限制。他敢于在生宣纸上进行工笔重彩的尝试,并巧妙地将写意画的意境融入创作中。经过长时间的探索与实践,他成功掌握了在生宣纸上无需底稿直接作画的技术,并利用这一方法创作出了众多以中国民间故事和神话传说为题材的艺术作品。

多元题材展现融合

宝松运用生宣纸这一材料,创作了一系列以中国为主题的艺术作品,同时,他巧妙地将这一技艺应用于描绘美国文化元素的画作中。《最后的印第安人》描绘了印第安人离开家园的情景,《乔丹时代》则捕捉了乔丹在悲伤时刻的瞬间。这些作品不仅以美国历史上的知名人物为创作对象,而且巧妙地融入了东方艺术的独特视角。

讲座交流传播文化

宝松在美国多所高校举办讲座,讲座主题涵盖了中西方绘画观念及表现技巧的对比。他通过对比古今中外的画作,详细阐述了中国艺术家如何借助绘画艺术来传达对“真、善、美”的理解。此外,他还希望让更多的人感受到中国画的独特魅力和深刻内涵。

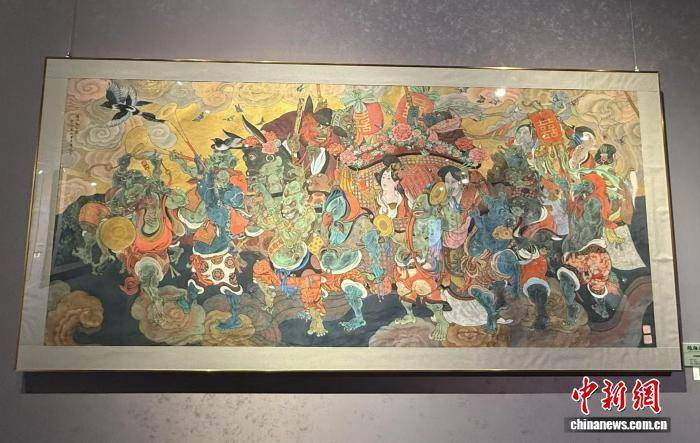

画展呈现艺术成果

中国华侨历史博物馆正举办宝松的个人画作展览。在展览中,十八罗汉的威严庄重、观音的庄重和蔼以及钟馗的面目狰狞等传统神话形象被栩栩如生地呈现出来。此次展览呈现了宝松在东西方艺术探索方面的成果。

大众对宝松的文学作品在促进东西方文化交流方面可能带来的效应表示高度关注,我们诚挚邀请您在评论区分享您的见解,同时,也请您别忘了为这篇文章点赞以及进行转发。